79年前の今日、日本軍のハワイ真珠湾攻撃により太平洋戦争がはじまった。当時、ハワイには約15万8000人の日系市民と日本人が暮らしており、ハワイの人口の約37%を占めていた(出典)。唐突に祖国からの攻撃を受けた彼らは、何を見、何を聞き、何を感じていたのだろうか?

本記事は、ハワイで発行されていた日本語新聞(邦字新聞)の記載から、ハワイの日本人たちが見た真珠湾攻撃の姿に迫ろうとするものである。

なお、ハワイの日本人コミュニティには米国籍を持つ日系市民(多くは日系二世)と米国籍を持たない日本人(多くは日系一世)の方々がいましたが、本記事ではこれらの方々をハワイの「日本人たち」という形で述べていくことをお断りしておきます。

目次

真珠湾攻撃、その前夜

攻撃の直前、現地では何が起きていたのだろうか?

情報・物流の停滞

まず挙げることができるのが、情報と物流の停滞である。

日本のモノや情報が届かない

太平洋戦争がはじまる直前、ハワイでは日本からのモノや情報が届きにくくなっていたようだ。

時局下のお正月

雑誌の新年号や日記帳も

凍結令で全然入手不能〈前略〉資産凍結令の実施、日本よりの便船杜絶(とぜつ)でこの方面の年末気分は誠に寂寥(せきりょう)たるものがある、十二月も十五日頃になると日本の諸雑誌新年号が舞込んで来るのだが今年は駄目である、新年号と云へば、普通雑誌よりも五割方多く輸入され、しかも飛ぶやうに売れたものだ、雑誌と共に手に入らないものに、日本製の日記帳がある〈後略〉

―『日布(にっぷ)時事』1941年12月5日の記事より

アメリカが7月に行った日本の在米資産凍結の影響で、日本の雑誌や日記帳が入ってこなくなったとある。在米資産凍結とは、日本が米国内に持っていた資産(お金)が米国の管理下に置かれたということだ。これにより日本は国際通貨である米ドルが使えなくなり、国際貿易が行えなくなってしまった。その影響が、こういう形でハワイの日本人社会にも現れていたのだ。

また、こういうニュースを伝えている邦字新聞自身も影響を受けていた。

どんなものが出るか

時局下新年号〈前略〉近年はさうでもないが、嘗(かつ)ては新年号に日本からの缶詰原稿が相当に使はれたものだ、日本からの便船難はこれを不可能にしてゐるが、よし便船があつても、日本で出来た原稿をその儘(まま)使用することは遠慮せねばならぬ御時勢である。明年こそは真のホームメードに接する訳だ。

―『布哇(はわい)サンデイニュース』1941年12月7日の記事より

日本から原稿が届かないので、邦字新聞もホームメードで新年号を乗り切ろうとの話だ。迫る開戦が情報の途絶を生み出していたことが分かる。驚くなかれ、これは真珠湾攻撃当日の新聞記事である。この記事を書いたときには、攻撃を受けるなんて予想もしていなかったのだろう。

ハワイ内部の海上交通も停滞

緊迫する国際情勢は、交通手段にも影響を及ぼした。蒸気船によるハワイ諸島内の旅客・貨物サービスを運営していた内島汽船会社(Inter-Island Steam Navigation Company)が、攻撃の前日にこんな広告を出している。

内島汽船非常時発着時間臨時変更内島汽船会社はサービスに最善を尽くして居りますが所属汽船四隻が国防に徴用(ちょうよう)されたので非常に不便感じて居ります 会社は荷主および乗客皆様に迷惑をお掛けする事を心より御詫び致します〈後略〉

―『日布時事』1941年12月6日より

所有汽船の軍事徴用で輸送船が不足し、ハワイ諸島内の海上交通が滞っているのである。この動きは戦争が始まるとさらに強化され、戦時船舶管理局(WSA)によって民間船舶の軍事利用が行われた結果、諸島内の交通は船から飛行機に移行していくこととなる(ウィキペディアより)。

戦争による交通体系変革の犠牲になったこの哀(あわ)れな汽船会社は、1947年に運航廃止した。子会社の内島航空会社(Inter-Island Airways)が現在も「ハワイアン航空」として運航しているのとは対照的である。

非常時食糧への危機感

戦争が始まれば、敵の攻撃による輸送船の撃沈や海上封鎖などが起こりかねず、ハワイが孤立する危険性があった。そこで出てくるのが、非常時食糧への危機意識である。

行政の対策

ハワイ準州知事・ジョゼフ=ポインデクスターが対策に乗り出す(※当時ハワイは、州(state)ではなく準州(territory)だった)。

ジョゼフ=ポインデクスター(知事在任1934年3月‐1942年8月)

まず、知事から本国に食糧備蓄(びちく)のための財政支援を要請している。

食糧品の七割を外部に仰ひでゐる布哇では万一に備へて六ヶ月分の食糧用意の必要ありとし県知事さんから三百五十万弗(ドル)の国庫補助を仰ひでゐる(万一の孤立化に備ふ生)

―『日布時事』1941年12月5日より

当時のハワイは食糧品の70%を輸入に頼っていたらしい。ちなみに、現在は85~90%とさらに依存度が高まっている(米国商務省経済開発局が2012年にまとめた資料より)。食糧自給率はハワイの泣き所なのだ。

さらに知事は、ホノルル商工会議所に、食糧在庫のハワイ諸島一斉調査の要否について検討するよう要請した。

全県下にわたって

食糧の在品調査

必要と認めれば着手する非常時食糧貯蔵問題に関して、全県下に亘(わた)りて食糧在品の棚卸(たなおろ)しをして見る必要ありや否やを決断せしめるためホノルル商工会議所商工業啓発委員長アレツクス・コロル氏は以下の諸氏を委員に任命した

〈中略〉

右はポインデクスター県知事の要請に依(よ)るもので、若(も)し調査必要とあれば個人家庭を除いてホテル、レストラント、グロサリー、卸商店の全部の棚卸しを作製する筈(はず)で、調査形式は自発的にするか、Mデー法により命令的にされるか未定である〈後略〉

―『日布時事』1941年12月6日より

有事(ゆうじ)に備えて事前の調査を検討していたわけだ。もっとも、調査する間もなく実際の有事が発生することは想定していなかっただろう。ちなみに文中に見える「Mデー法」というのは、知事に広範な非常時権限を与えるという内容の法律で、10月に成立していた。日本軍の攻撃後に実際に施行されることになる。

民間での対策

さて、行政レベルでの食糧対策は分かったが、民間レベルではどうだったのだろうか?

食糧貯蔵庫

ファクターズが新築アメリカン・フアクターズ商会にては二万平方呎(フィート)のワイヤハウス新築に着手し更(さら)に六万平方呎の大ワイヤハウスを新築すべく設計を終つた、場所は元アトキンソン公園跡の現在のワイヤハウスの隣接地である、同社役員の談では右は人口増加と食糧需要に伴ふ拡張であると発表してゐるが時節柄の非常時食糧貯蔵の準備の意味も含まれて設計の前に軍部やホノルル商業会議所の諒解(りょうかい)も得たそうである

―『日布時事』1941年12月5日より

ホノルルにあるアメリカン・ファクターズ商会(American Factors, Ltd.)が非常時への備えの意味も込めて大規模な食糧倉庫の建築を開始している。同社はハワイを代表する5つの大企業「ビッグファイブ」の一社で、サトウキビ加工業や小売業、保険代理店などを運営していた。

また、ハワイを代表するパイナップル会社も新倉庫の建造を行っていた。

布哇鳳梨(ほうり)会社の新倉庫が竣工(しゅんこう)すれば三千四百万斤(きん)の食糧が貯蔵可能と発表(非常時の場合提供生)

―『布哇サンデイニュース』1941年12月7日より

布哇鳳梨会社(=ハワイアン・パイナップル社)といえば、現在の「ドール・フード・カンパニー」のルーツになった企業である。

ドールフードカンパニーのロゴとパイナップル

出典 Fresh ripe Dole pineapples/Ramon FVelasquezを著作権者とする本作品のライセンスはCC BY-SA 3.0に基づく

そのロゴマークに見覚えのある方も多いだろう。やはり民間レベルでも大企業の取り組みが多かったようだ。

個人では?

では、個人レベルではどうだったのか?

空地利用の食糧生産は目下の急務である。是(これ)は人の為ではない。先(ま)づ自分の口に必要なのだ(自覚の秋(とき)生)

日布の浅海編集長、裏の空地を利用してポテトを栽培中である(率先生)

―『布哇サンデイニュース』1941年12月7日より

空き地を利用して食糧を増産せよと訴える声が見られるが、果たしてどこまで実行されたものやら・・・。

民間国防協力の推進

いざ戦時ともなれば、住民ひとりひとりが我が身を守るとともに地域のために活動しなくてはならない。そこで推進されたのが、「民間国防協力」である。

隣組(となりぐみ)

ホノルル日本人連合協会の主導のもと、同市では「隣組」の組織が推進された。

日本人連協の活動でホノルル各地に五軒から二十軒以内の隣り組を組織中で、近所合璧(がっぺき)の人たちが力を合せ民間国防に協力しやうといふのが第一の目的である(助けられたり助けたり精神生)

―『日布時事』1941年12月5日

いかにも日本的発想なのが面白い。もちろん、日本国内で行われていたものをハワイに持ち込んだものである。

この隣組は日本人・日系市民だけでなく、近隣の外国人とも協力するようにとの意図で推進された。次の記事は、このことをユニークなエピソードとともに伝えている。

隣り組は日本人だけではない、向ふ三軒両隣りの外人とも同じく仲よくせねばならぬのであるが、以下は一人の日本人オツサンが隣りのポルキー爺さんを捉(とら)へての善隣工作である。

オツサン曰(いわ)く=ユー、サベポルキープレスチモールアイランドか?ジャパン、エヤプレーンゴーカンバイキエブリーウイーキ。ジャパンカンツリー・オーケー。ポルキーカンツリー、オーケー。ヂスタイム、トーマチフレン。ユーミートーマチ、アイカネどー。

要するにこのオツサンの説かんとするところは南洋のチモール島はポルトガル国領(記者曰く、但(ただ)し半分)である。日本政府と葡国政府との国に今回航空協定が成立して相互にオーケーとなり日本の郵便飛行機が毎週日本と(記者曰く南洋委任統治領パラオ経由チモール島デーリーへ)往復することになつた、葡国政府と日本政府とは斯(か)くして益々(ますます)親善となつた。従つてユーとミーともトーマツチ、アイカネどーと云ふ意味である。

―『実業之布哇』1941年12月5日より

1941年10月に「日本国、ポルトガル国航空協定」が結ばれ、横浜ーサイパンーパラオ間の航空路線がポルトガル領ティモールのディリまで延長された。これにより、日本の委任統治領だったパラオとポルトガル領ティモールが定期便で結ばれることになった(ウィキペディアより)。

「ユーとミーともトーマツチ、アイカネどー」は、「あなたと私もとっても友だち」くらいの意味。「トーマツチ(too muchか)」はハワイの邦字新聞によく出てくる強調表現で、「とても」「たくさん」のような意味で使われている。「アイカネ」はハワイ語で「友だち」の意味。

片言のカタカナ英語でコミュニケーションを取っているのが面白いが、こういう民間レベルでの親善努力も戦争のために破壊されてしまうのかと思うと悲しいものがある。

日本人部救護班

民間国防協力としては、ホノルル市当局の依頼を受けた日本人連合協会が「日本人部救護班」の募集・編成も行った。

いざ!我等も起たん

日本人側非常時災害

救護班員志願者

全団体総力で募集開始―『日布時事』1941年8月27日より

非常時の民間人による応急手当などを目的としたもので、8月に募集を開始し、最終的には約800名が集まった。全70時間の講習を実施し、真珠湾攻撃直前の12月3日に講習を修了。攻撃当日の9時半に修了証書授与式を予定していた(『日布時事』1941年12月3日)。

民間国防協力講演

また、ホノルル日本人連合協会の主催で市内各地で「民間国防協力講演」が開催された。

民間国防協力の

講演映画の夕(ゆうべ)

聞いてゐないと身の損!―『日布時事』1941年11月24日より

連合協会の佐藤太一理事長らが市内各地をめぐり、非常時に対する心構えや隣組の組織などについて講演し、映画の上映も行った。11月8日~12月5日まで合計23回を実施し、約1万人が参加した(『日布時事』1941年12月5日)。

開戦直前の空気感

真珠湾の様子(現在)

さて、以上のような日本人連合協会や行政の対応を見ていると、ハワイの日本人コミュニティではさぞかし一人一人が来たるべき戦争に危機感を持ち、自覚と責任を持って行動していたと思うかもしれないが、実は必ずしもそうとは言えないのである。

そこには、歴史的激動に実際に直面した人々の微妙な空気感というものがあるのだ。

もつと冷静に考へたがいゝたゞ一部の認識不足のために海外同胞六十年の歴史を傷つけちやならぬ。

〈中略〉

本当にもつと冷静になつて呉(く)れ、余りそわ/\し過ぎはしないか。

せめて一日でもいゝから沈思黙考しろ、敢(あえ)て流言蜚語(ひご)をふりまく汝等(なんじら)に告ぐ。協力せよ、何の報いも求めずに協力するがいゝ。たゞ協力する事だけに努力したらそれでいゝのだ。

隣組が何故(なぜ)意味無いと云ふのか、汝等の屁理屈(へりくつ)が非米的(ひべいてき)になるとは想はぬか、少し真面目に考へてくれ。〈中略〉

連協の運動する隣組は決して命令ぢやない。

然(しか)し時局的空気に少しでも触れてゐる人間なら束縛即自由の真理を悟つてもいゝだろう。〈中略〉

先週本紙社説で慫慂(しょうよう)して置いた空地利用の食糧増産 単に筆を弄(ろう)したのぢやない 今日こそ本気に掛からねばならぬ秋(とき)が来てゐるからだ

明日食ふ米が無いのを明日までほつたらかして置く事がどうして出来る。―『布哇サンデイニュース』1941年12月7日より

「冷静になれ」「デマを流すな」「隣組や食糧増産に協力せよ」と切実に訴えている。こういう論調が掲載されるということは、「緊迫する国際情勢に騒ぎ立ててデマを振りまくくせに、当事者意識が薄く非協力的な人間」がたくさん居たということだ。

なぜそんなことが起きるのか?それはたぶん、「日米関係ヤバイみたいだけど、さすがに戦争にはならないよね?」という願望にも似た楽観があったからではないだろうか。

〈前略〉米国知名評論家ポール・マローン氏は日米間には戦争も平和もなしとうまいことを言つてゐる▲彼氏は曰く「〈中略〉日米両国の立場から戦争は愚である▲実際のところ米国の関心は大西洋とヒトラーにあり米海軍はこのため必要なのだ〈中略〉また日本の立場はどうかといふと日本がABCD対日包囲を叫び枢軸国(すうじくこく)の一員であるが如(ごと)く装(よそお)ふ理由は英米の対日経済封鎖を緩和せんがためである〈中略〉戦争となれば日本は経済的に益々困る▲封鎖は一段と強化されるし石油と軍需資材がなくては日本艦隊は自由に動かず米国と戦ふことは出来ぬ▲要するに以上の理由で日米両国は共に戦争を欲せずさりとて両国の懸隔(けんかく)はあまりに大きいから根本的諒解に到達すること能(あた)はず結局日米間には戦争も平和もないといふ結論になる」といふのだ▲マローン君のこの観察もたしかに日米関係の微妙な一面をよく描いてゐると思ふ

―『日布時事』1941年12月6日より

※ポール・マローン:ワシントンの記者・コメンテーター。Paul Mallon

※ABCD対日包囲:アメリカ(America)・イギリス(Britain)・中国(China)・オランダ(Dutch)による対日経済封鎖のこと。

「日米は対立すれども戦わず」。著名人の言説を引用して全くの希望的観測を述べているわけだ。こういう考えがハワイの日本人たちの間にあったとすると、「戦争ははるか彼方(かなた)の話」と他人事になったとしても無理はなかっただろう。

南米ではメキシコ邦人引揚げの気配が伝へられ、南洋ではマレー、ボルネオ方面の邦人引揚げで浅間丸の派遣となつてをり、米領土を除く各地在外同胞は時局禍(か)に直面してゐる(平穏の布哇に感謝生)

―『日布時事』1941年12月6日より

「平穏の布哇」とは、明日には当事者になるのに危機意識が薄いよなあ・・・というのはあくまで現代人の感想である。彼らにとって戦争とは遠く離れた出来事だったのだ。

ハースト新聞王は支那(しな)の事は支那と日本へまかせて置けば直ちに解決し明日にでも平和が来ると喝破(かっぱ)したあたり流石(さすが)に言論界の権威者だけある(支那人よ覚醒せよ)

〈中略〉

人旺(さかん)なれば天に勝つといふが有名なロシヤの大雪も独逸(どいつ)軍の前には問題でないらしい、こうなるとヒツトラーはナポレオンより役者が一枚上となる訳(雪と敵とを征服)

―『馬哇(まうい)新聞』1941年12月5日より

※ハースト新聞王:多数の新聞を傘下に収め世論を操ったことで知られるウィリアム=ランドルフ=ハーストのこと

遠い中国やヨーロッパのことだと思って高みの見物である。中国・ヨーロッパはもちろん、ハワイに一番近い日本領だったマーシャル群島から見ても約3800kmも離れているハワイの人々にとって、今一つ危機感が薄かったのだろう。

そして、世界史の激動に直面した人間のリアルな反応というのは、案外こういうものなのかも知れない。日々流れてくるニュースに不安は感じつつも、まさか自分たちが当事者になるとは思わない。そういう気分がハワイの日本人コミュニティの中にあったと思われる。

交錯する日常と非日常

現在の真珠湾

開戦直前の空気がこのようなものであったなら、彼らの行動も戦争という「非日常」を横目にしながらこれまでと変わらない日常に勤(いそ)しむというものになっただろう。

この象徴的な紙面を見てほしい。

『実業之布哇』1941年12月5日

現下の国際情勢を反映して日本とABCD包囲網の軍事力比較をことごとしく行っているのだが、すぐ隣りでは年末・クリスマス商戦の広告がデカデカと踊っているのだ。庶民の目下の関心は、目の前の日常生活だったことだろう。

季節がら、真珠湾攻撃直前の新聞には年末気分を盛り上げる文句が多く見られる。

ホノルヽの夜の美観、全く一つの浮城(ふじょう)だ。年末の景気は大したものである(サンタクロース生)

太平洋リーカスの強酒、ワイン、ビアー至る処で大好評。宮本社長の手腕と其の酒類の質極(しつごく)の上は断然追従を赦(ゆる)さぬものがある(定評生)

クラウン宝石店の客足は素晴らしい(支払が見安い生)

―『布哇サンデイニュース』1941年12月7日より

各銀行のクリスマス貯金が二百万弗余も払ひ戻されるので市内に於(お)ける歳末景気は一段と活気を呈し大繁忙を見せてゐる(空前の爆発景気生)

〈中略〉

クリスマスカードや、年賀状の御注文はカレヂウオークの共同印刷所に願ひます、共同印刷所は自動車のパーキングが朝から晩にかけて自由で便利であります(一般同胞の注文歓迎生)

―『実業之布哇』1941年12月5日より

「日米関係?それはそれとして、もうすぐクリスマスだよ!お正月だよ!」。年末気分に沸き立つ庶民のワクワク感が伝わってくるようだ。

そう、彼らは知らないのだ。わずか数日後に太平洋戦争の引き金を引いた空前の大空襲があることを。はるか6600kmの彼方から、史上類を見ない大艦隊がやって来ることなど知る由もなかったのである。

振り下ろされた一撃、その時ハワイでは?

1941年12月7日(現地時間)、旧日本海軍第一航空艦隊から発進した合計353機の艦載機がオアフ島真珠湾に対する一大空襲を敢行(かんこう)した。3年8か月にわたる太平洋戦争の勃発(ぼっぱつ)である。

真珠湾北東方面のアイエア地域から見た攻撃の様子

引用 アメリカ海軍歴史センター

攻撃は午前7時48分から約90分続いたとされている(ウィキペディアより)。当日、真珠湾から直線距離で約10kmの国際劇場(参考)で、9時半から日本人部救護班の修了証書授与式が予定されていたが(『日布時事』12月3日)、これは予定通り行われたらしい(同12月8日)。

午前10時、ポインデクスター知事がラジオ放送で「Mデー法」の施行を宣言する(同上)。これにより、ハワイ諸島は正式に「非常時」に入ったと言えるだろう。

11時12分、内島汽船会社がすべての通船を中止(『馬哇レコード』12月9日)。諸島間の一般交通が停止した。

Mデー法の施行から程なくして、ハワイ方面陸軍司令長官ウォルター=ショート中将が知事のオフィスに現れ、「戒厳令(martial law)」の布告を要求する。

ウォルター=ショート中将

午後3時30分、知事は戒厳令を宣言し、ハワイは軍の統制下に置かれることとなった(出典)。議論を重ねて成立したMデー法もわずかな時間でその役目を終えた。

当日夜は全島灯火管制を実施。ホノルルでは、日本人部救護班782名が日本人家庭を回り、違反のないよう注意を行った(『日布時事』12月8日)。

一夜明けて12月8日、報道により次第に被害が明らかになって来る。

『日布時事』1941年12月8日より

『日布時事』は民間人死者34名、負傷者92名と報道。これは、同日10時30分の警察病院発表である。この他、同新聞ではホノルル市内ワイオラ街で3名の死者があったことを報じており、民間人死者は37名となる(※米軍基地外の市街地での人数)。

氏名から一部を引用してみよう。

【死者】

ゼームス古波

エドワード近藤

ポール稲嶺

フランク大阪

ロバート泉

右田太郎(26)

フランク大橋(29)

徳崎俊夫

一日本人男子(26)

東洋人系幼女児(生後8ヶ月)

東洋人系少年(6歳または8歳)

日本人少女(9)

太田キヨ子(21)=太田為次氏夫人

太田ユミ子(1つ)=同為次氏の嬰児(えいじ)

原田アヤ子(51)=原田丈平氏夫人

こうして具体的に知ってしまうと胸に来るものがある。当時、統計的には3人に1人以上が日系市民または日本人だったから、必然的に老若男女(ろうにゃくなんにょ)の別なく多くが犠牲になっているのだ。

市民生活への影響

『布哇毎日』1941年12月8日より。この日唯一の日本語部分

この突発的な非常事態は、市民生活にどのような影響を与えたのだろうか?戒厳令によりハワイの軍事総督となったショート中将のもと、次々と命令が出されていく。

食料・必需品の制限

利己的な買い占めや価格騰貴(とうき)を防止するため、食料・必需品の売買が制限された。

まず、全食料品店が一時閉鎖され、在庫調査が行われた。オアフ島では12月9日(『日布時事』12月9日)、マウイ島では12月8日~9日に閉鎖された(『馬哇レコード』12月9日)。商店・顧客とも通常以上の売買を禁止し、従わない場合は店の許可証を取り消すと警告している(『日布時事』12月10日)。

食料規制については、マウイ島で報じられた内容が具体的で分かりやすい。

- 家族1名に対し食料品は1週間に2ドルを限度とし、この内白米は25セント以内とする

- 顧客の氏名・売り渡した品目・数量を記録せよ

- 12月6日土曜日の価格で販売せよ

『馬哇レコード』12月9日より

1週間あたりの売買制限が示されている。「インフレ計算機」で計算してみると、1941年の2ドルは2019年の35.22ドルに相当するらしい(出典)。2019年末の1ドル=108.61円で換算すると、約3,825円となる。個人的にはなかなか厳しい規制だと思うが、どうだったのだろうか?

この他、野菜種子の販売中止や(『日布時事』12月10日)、酒場(サルーン)の閉鎖が命じられた(『布哇毎日』12月8日、『日布時事』12月9日)。

また、ガソリンは商業用トラックを除きタンクに半分までの購入かつ1回あたり3ガロン以上を売ってはならないとされ(『日布時事』『馬哇レコード』12月9日)、マウイ島では警察の許可なく医薬品を販売することも禁止された(『馬哇レコード』12月9日)。

外出規制・灯火管制

敵のさらなる攻撃に備えて、人の密集と夜間の明かりを規制した。

ハワイの全学校を閉鎖し(『日布時事』12月8・9日、『馬哇レコード』12月9日)、必要以外の外出見合わせを呼び掛けるほか(『布哇毎日』12月8日、『馬哇レコード』12月9日)、マウイ島では宗教礼拝を除く集会を許可制かつ日中限定としている(『馬哇レコード』12月9日)。

また、灯火管制実施のため12月8日は午後4時まで、9日は4時半までに全商店の閉店が命じられた(『日布時事』12月8・9日)。

あらゆる通信の制限

スパイ・利敵行為の防止、軍用・非常通信の優先のため、あらゆる通信手段が制限または禁止された。

民間人のラジオ使用を禁止するとともに(『布哇毎日』12月8日、『馬哇レコード』12月9日)、ラジオ・カメラ等の販売を軍令により禁止した(『日布時事』12月10日)。

また、電話の緊急以外の使用や軍事に関する事柄を話すこと・長時間の使用を禁止した(『布哇毎日』12月8日、『馬哇レコード』12月9日)。さらに、マウイ島では伝書バト所有者も一切の通信を停止され、鳩の数・位置・鳩舎を警察署長に報告するよう命じられた(『馬哇レコード』12月9日)。

対日本人命令

当時ハワイに住んでいた「日本人」約15万8000人のうち、約3万7000人が米国籍のない非市民日本人だった(出典)。事実上、多くが日系一世である。今や「敵国人」となった彼らはどんな扱いを受けたのだろうか?

ウォールター=ショート軍事総督から速やかに「対日本人命令」が出されている。

『日布時事』1941年12月9日より

14歳以上の非市民日本人を対象としており、次のような内容である。

- 米国・ハワイの法律、大統領・ハワイ軍総督の定める規則に徹底的に従うこと

- 米国に対する平和を維持し、公衆の安全に対する犯罪を犯さないこと

- 米国の敵に情報・援助・慰安を与えないこと

- 非市民が法律を遵守する限り生活・職業の平和的続行は妨害されることはない

- 彼ら自身の保護・米国の安全に対し制限が必要である以外は平和にして法律を遵奉する者に対して払われる考慮をも与える

- 米国全市民は平和を維持し、米国に対する忠誠と矛盾のない友好を以て彼らを取り扱うよう命ずる

- 上述の命令に従わない非市民日本人は全部制限を加えられるとともに、法律に規定する刑罰に処せられる

- 非市民日本人は次の物品を所有・運用してはならない。武器・弾薬・通信装置・カメラ・軍事に関する書類・写真等

- 非市民日本人は米国の行政に携わってはいけない。また、米国の財産に対する攻撃・脅威を書き、印刷・発行してはならない

- 非市民日本人は憲兵司令官の許可なくいかなる飛行器具によっても飛行しまたは空中に上がることは出来ない

- 非市民日本人は憲兵司令官の許可なく住所・職業を変更し、旅行し移動することは出来ない

要するに、一定の制限は加えるが、米国に忠誠を誓い法令を守っている限り、通常の市民生活を保障するという内容になるだろう。

また、ポインデクスター知事が非市民日本人の財産に関する「新凍結取締令」を発表し、彼らがハワイにおける通常の商業・農業活動に従事すること、その労働に対して賃金・給料・手数料を支払うことが許可された。ただし、銀行口座からの引き出しは月に200ドル以内、週に50ドル以内に制限された(『日布時事』1941年12月9日、10日)。

やはり一定の制限は加えるが、通常の市民生活を保障する内容となっている。なお、日本と米国の二重国籍者(日系二世の多く)はこの新凍結令から除外されている(『日布時事』1941年12月10日)。詰まるところ、ハワイの社会に占める日系市民・日本人の割合があまりに大きかったため、彼らに過重の制限を課すことは現実的でなかったのだろう。

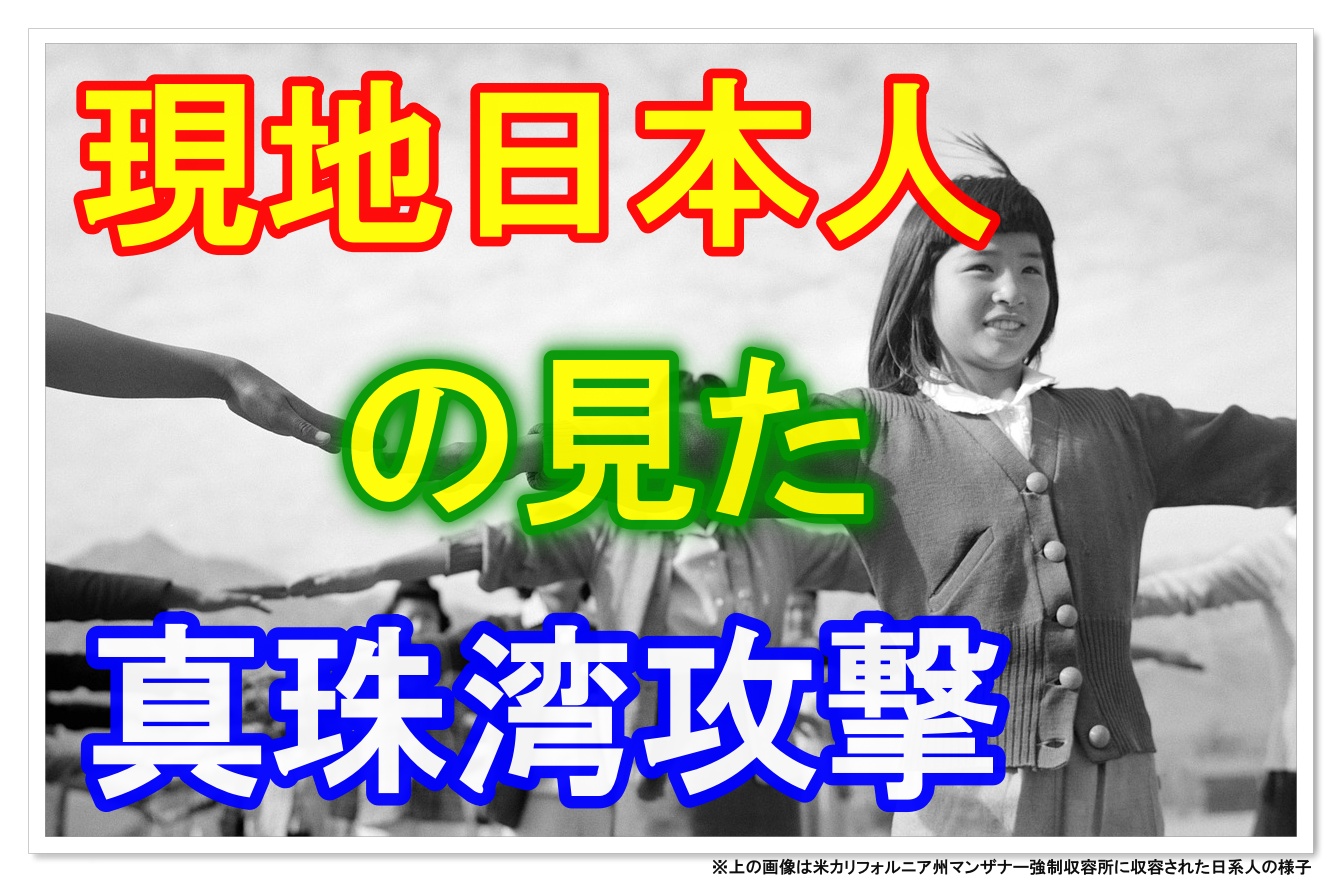

もちろん、ハワイでも日本人・日系市民の強制収容は行われ、戦争中に全体で2300人以上が米本土やハワイの収容施設に収容されたことが知られている(出典)。

西オアフ のホノウリウリ収容所の概観(1945-1956年頃)

引用 NISEI VETERANS LEGACYのハワイでの抑留の経験のページより

例えば上の画像のホノウリウリ収容所は収容者から「地獄谷」と呼ばれ、高気温と蚊がたくさんいる環境での不自由な生活を強いられた(出典1、出典2)。ハワイの日系人の強制収容の実態は決して無視できるものではないが、単純に規模という観点で見ると米本土で行われたものよりずっと小規模ではあった。

日本人の叫び

在留国と祖国の全面戦争の中、その狭間に取り残された日本人たちはどのような思いでいたのだろうか?

真坂(まさか)とは思つたが悪夢が遂に現実化した噫(ああ)何んたる不幸ぞ惨(さん)ぞ悲凄(ひさい)ぞ!(天日も泣け生)

嗚呼(ああ)/\遂に悲むべき最悪の時が来た▲斯くなつては何(いず)れが好いも何れが悪いも言ふべきではない微力な我々としては総(すべ)ての成り行きを傍観するより外はない

―『馬哇レコード』1941年12月9日より

望まざる最悪の事態への慨嘆(がいたん)・事の大きさの前に己のあまりのちっぽけさを嘆く声は、ハワイの日本人たちの心中を代表したもののように思われる。

米国を支持せよ

そして見られるのが、在留国の支持を訴える声だ。

戦争になつた以上両国は戦ひ抜くだろう只我々は在留国に忠実でアメリカ精神に終始すればよい(これ以外に進む道はない生)

〈中略〉

冷静たれ日常の業務にお互ひに励まうこれが軍事直接関係者以外の執るべき最善の忠誠である(米国第一義生)

総ては米国に従順であり遵奉国民としての心持を失ふやうな事があつてはならない

〈中略〉

此際我々の心得べき事柄はあわてるな騒ぐな総ては米国当事者の意に沿ふて行動すべきだ〈中略〉即(すなわ)ち必要以外な事は見ざる言はざる聴かざるを厳守し米国に縋(したが)つて居れば宜しゐ

―『馬哇レコード』1941年12月9日より

こうした「米国支持」の方針を反映してか、『馬哇レコード』では日本軍のことを「敵」と記してさえいる。

―『馬哇レコード』1941年12月9日より(※傍線は引用者が付した)

彼らの言うとおり、これ以外に進む道はなかったのだ。ハワイの日本人たちの苦難は、この時まだ始まったばかりである。

おわりに

以上、ハワイの日本人コミュニティから見た真珠湾攻撃の実態に歴史学の専門家でもない者が迫ってみるという無謀(むぼう)な試みでした。しかも、依拠(いきょ)史料が現地の日本語新聞のみという極めて限定的なアプローチなので、どこまで真実に迫れたのか甚(はなは)だ心許(こころもと)ないところであります。

とはいえ、当時の実際の新聞報道をたどることで、真珠湾攻撃という歴史的事件を多少なりとも臨場感をもって感じていただけたなら、本記事の目的は達成されたかなと思う次第であります。

最後になりましたが、戦争が終結して再び平和が訪れ、ハワイにおける日系人の歴史や文化が現在に至るも連綿と受け継がれていることを、一日本人として嬉しく思うところであります。

平等院テンプル。1968年、日本人移民100周年を記念してオアフ島に建立された

出典 Byodo-In temple at the Valley of the Temples Memorial Park, O’ahu, Hawaii, USA./Sanjay Acharyaを著作権者とする本作品のライセンスはCC BY-SA 3.0に基づく

【新聞記事】

- 『日布時事』1941年8月27日/スタンフォード大学フーヴァー研究所、邦字新聞デジタルコレクションより引用

- 『同』1941年11月24日/同上

- 『同』1941年12月3日/同上

- 『同』1941年12月5日/同上

- 『同』1941年12月6日/同上

- 『同』1941年12月8日/同上

- 『同』1941年12月9日/同上

- 『同』1941年12月10日/同上

- 『布哇サンデイニュース』1941年12月7日/同上

- 『実業之布哇』1941年12月5日/同上

- 『馬哇新聞』1941年12月5日/同上

- 『馬哇レコード』12月9日/同上

- 『布哇毎日』1941年12月8日/同上

【ハワイにおける日系人の歴史や戦時中の強制収容について】